Accueil / FAQ

Les questions que vous vous posez ?

Une question ou un besoin spécifique ? Écrivez-nous via notre formulaire de contact, nous prendrons le soin de vous répondre ou de vous rappeler.

Les questions Syndic

A qui dois-je signalé un problème constaté sur les parties communes ?

Cela eut dépendre du mode de gestion du conseil syndical de votre copropriété. Dans certaines copropriétés, le conseil souhaite être avisé en premier. Mais généralement il est préférable de nous avertir. Les coordonnées du trinôme s’occupant de vous figurent sur l’extranet.

Vous pouvez nous joindre

- Par téléphone

- Par mail

- Via l’extranet

Pour les demandes regardant :

- Un incident

- Un sinistre

Il est préférable de prendre attache avec l’assistant(e).

Pour les demandes comptables ou en cas de vente : le service comptable

Pour les problèmes plus importants : le gestionnaire

Pour les commandes de badge, d’émetteurs ou de clefs : une fiche de commande est disponible sur ce site.

Comment poser une question écrite en assemblée générale ?

N’hésitez pas à demander à votre syndic si la question nécessite une réponse ou une autorisation de la part de l’assemblée générale.

Toute demande d’inscription à l’ordre du jour doit être envoyé au syndic avant l’envoi de la convocation. Il vous appartient de lui demander la date, même approximative, de l’assemblée.

La loi réclame que cet envoi soit réalisé sous la forme de la Lette recommandée avec accusé de réception. Cependant, la REGE BOUSCASSE accepte voir préfère les envois par mail. Nous vous donnerons accuser de réception du présent courriel.

S’il s’agit d’un projet de modifications de façade : pose de volets, de stores …

Mon projet dit il être soumis au vote de l’assemblée générale ?

Voici la liste non limitative des demandes qui doivent recevoir l’accord de la copropriété :

- Modification, enlèvement, changement des fenêtres, des stores, des volets.

- Pose de film occultant

- Percement ou enlèvement d’un mur porteur

- Pose d’un jacuzzi sur une terrasse ou un rez-de- jardin, d’un abri, d’une pergola …

- Pose d’une antenne de type starlink

- La création d’un branchement électrique dans une cave ou un garage.

- Créer une mezzanine, même en bois

- Créer un vélux, ou réaliser une aération en toiture.

- Pose d’une PAC, d’une climatisation

- Pose d’une chaudière à ventouse.

- En cas de doute contactez, votre syndic.

Pour réussir à convaincre une assemblée générale, il vous faudra :

- Présenter une question claire en expliquant ce qui vous amène à poser cette question.

- Dans le cas de travaux, proposez des plans et des visuels 3D

- Soyez présent à l’assemblée générale

Certains travaux nécessitent des autorisations administratives : déclaration préalable pour les modifications de façade tels que les changements de fenêtres sont similaires à celles d’origine, ou permis de construire pour des projets plus importants. Vérifier si vous êtes en périmètre classé (ABF).

Comment se passe une assemblée générale ?

Le syndic doit envoyer la convocation de telle façon que les copropriétaires ont

Dans quel cas dois-je demander une autorisation de travaux à l’assemblée générale ? jours francs entre la première présentation de la LRA ou LRE et la veille de sa tenue pour se saisir de l’assemblée générale.

Lorsqu’une convocation a été envoyée, aucune modification ne peut être apportée et l’assemblée générale doit se tenir.

Lorsque c’est nécessaire, le syndic peut convoquer une assemblée générale spéciale afin de débattre d’un point précis ou urgent.

Dans le cas d’urgence le syndic peut diminuer le délai des 21 jours

Qu’est ce que le fonds travaux , appelé encore fonds ALUR ?

Le fonds travaux est une réserve d’argent créée pour financer des futurs travaux dans les immeubles en copropriété.

La constitution de ce fonds permet :

de mieux planifier l’entretien de l’immeuble,

d’anticiper des dépenses importantes pour la copropriété en cas de travaux à effectuer dans les parties communes de l’immeuble.

Le fonds travaux sera ainsi utilisé pour les travaux non inclus dans le budget prévisionnel, qui sont imposés par la règlementation ou votés en assemblée générale.

Le fonds travaux sert à financer les dépenses résultant des cas suivants :

- Élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) et, éventuellement, du diagnostic technique global (DTG),

- Réalisation des travaux prévus dans le PPT adopté par l’assemblée générale des copropriétaires,

- Travaux urgents décidés par le syndic de copropriété, nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (c’est-à-dire sa conservation en bon état),

- Travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le PPT.

L’assemblée générale peut décider d’affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces dépenses.

L’utilisation de ces fonds tiendra toutefois compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges imposées par le règlement de copropriété. Cette répartition permet d’éviter que des copropriétaires non concernés par les travaux y participent via l’utilisation de tout ou partie du fonds de travaux.

Attention

Le fonds travaux ne peut pas être utilisé pour payer les travaux d’entretien courant de l’immeuble, ces dépenses étant financées par le budget prévisionnel.

Le syndicat des copropriétaires doit mettre en place un fonds de travaux lorsque l’immeuble est à destination totale ou partielle d’habitation.

Ce fonds doit être constitué à la fin d’une période de 10 ans à partir de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble.

L’obligation de mettre en place un fonds de travaux concerne :

- Depuis le 1er janvier 2023, le syndicat des copropriétaires comprenant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces,

- Depuis le 1er janvier 2024, le syndicat des copropriétaires comprenant un nombre de lots compris entre 51 et 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces,

- Depuis le 1er janvier 2025, le syndicat des copropriétaires comprenant jusqu’à 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Le montant minimum de la cotisation varie en fonction de l’existence ou non d’un plan pluriannuel de travaux (PPT).

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

- Existence d’un PPT

Lorsque l’assemblée générale a adopté un PPT, le montant de la cotisation annuelle ne peut pas être inférieur à :

- 2,5 % du montant des travaux prévus dans le PPT adopté

- Et 5 % du budget prévisionnel.

Toutefois, l’assemblée générale peut décider d’un montant supérieur. La décision doit être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue).

Possibilités de suspendre les cotisations

L’assemblée générale peut décider de suspendre les cotisations dans 2 cas :

- Lorsque le montant des cotisations au fonds de travaux dépasse le montant du budget prévisionnel

- Ou lorsque le montant du fonds de travaux dépasse de 50 % le montant des travaux prévus dans le PPT adopté.

Les sommes versées dans le fonds de travaux ne peuvent pas être récupérées par un copropriétaire qui vend son lot de copropriété.

En effet, les sommes versées sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires.

Toutefois, l’acquéreur peut décider de verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en supplément du prix de vente du lot.

Sur quel compte le syndic dépose l’argent que je verse ?

Tous les fonds sont déposés en banque, titulaire du compte bancaire séparé. Il n’y a donc pas de confusion avec les comptes du syndic.

Ce compte est improductif d’intérêt tant pour le syndicat que pour le syndic qui ne peut placer à ses fins, l’argent de ses clients.

Pour certains travaux importants, un compte ouvert particulier peut être ouvert.

Les fonds travaux sont généralement déposés sur un livret A ou un compte à terme. Les produits et intérêts sont perçus par le syndicat.

Quand dois-je payer mes charges ?

Vous êtes légalement redevable de votre appel de fonds le 1Er jour, du 1er mois du trimestre. Il s’agit de la date d’exigibilité.

Par prévenance, nous envoyons les appels de fonds 15 jours avant cette date.

Par souplesse, nous envoyons la première relance le 15eme jour. Relance simple sans frais.

Ensuite les actes contentieux seront cadencés par quinzaine. La mise en demeure par huissier intervenant au bout de 6 semaines à compter de la date d’exigibilité.

Une difficulté pour payer vos charges : communiquez avec nous, nous trouverons une solution ensemble compta@regiebouscasse.com

Comment puis-je payer mes charges ?

Nous avons mis en place tous les moyens de paiement

- Par chèque. Moyen qui n’a pas notre préférence. Nous n’encaissons que les chèques représentant le paiement du trimestre.

- Par virement

- Par prélèvement automatique (compta@regiebouscasse.com pour le mettre en place)

- Par @prélevement à l demande via notre extranet

- Par CB via notre site extranet.

Le RIB de chaque copropriété est sous l’extranet.

Comment sont calculés les charges ?

Pour les charges générales dites courantes à savoir hors travaux votés en assemblée générale, les charges sont calculées sur la base du budget annuel voté en assemblée générale. Une fois vote, le budget ne peut plus être modifiée, sauf dans le cadre d’une assemblée générale spéciale.

Le notaire, rédacteur du règlement de copropriété ou de son modificatif, a prévu une quote part pour chacun des lots de copropriété. Cette quotité est exprimée tantièmes, appelés également dans le langage courant millièmes.

Il existe des tantièmes pour chacun des niveaux de charges : charges générales, charges ascenseurs, charges de batiment ect….

Il est souvent difficile de comparer les charges d’appartement dans un même immeuble en raison des nombreux critères qui peuvent les différencier : superficie, étage, orientation ect..

Qu’est-ce que le PPT ?

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 15 ans.

Les copropriétés ont l’obligation d’élaborer un plan pluri annuel de travaux dénommé PPT (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965), qui devra être réactualisé tous les 10 ans.

Ce plan comprendra :

- La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

- Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 du CCH que les travaux mentionnés au 1° permettent d’atteindre

- Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation

- Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

Ce document fera partie des éléments obligatoires lors d’une vente et sera intégré dans le carnet d’entretien mais également au registre des copropriétés.

Une fois réalisé, le projet de PPT sera présenté à la première assemblée générale qui suit son élaboration ou sa révision. Tous les travaux prescrits dans le PPT seront proposés au vote par le syndic soit en une seule fois, soit chaque année. En conséquence, tant que le projet de PPT ne sera pas intégralement adopté, le syndic devra inscrire chaque année cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes.

Le fonds travaux pourra servir à l’élaboration du PPT et du DPE Collectif ainsi que du financement des travaux prescrits dans le PPT.

Le syndic n’est pas habilité par le décret du 25/04/2022 à établir le PPT. Ce PPT nécessite l’intervention d’un professionnel qui devra également réaliser un DPE collectif. Ces deux documents étant connexes.

NF HABITAT KESAKO ?

QUALITEL est une association indépendante dont la mission est de promouvoir la qualité de l’habitat par la certification et l’information du grand public. Elle donne une qualification au professionnel de l’immobilier qui doit suivre les prescriptions et les procédures mises en place. Un audit annuel du professionnel, permet de suivre correctement l’application des prescriptions.

Il assure une qualité de service et d’information : rapidité de traitement des demandes, communication et information sur les interventions et travaux, information sur les obligations réglementaires, extranet de copropriété, bilan annuel…

Il met en place une organisation adaptée aux objectifs techniques, économiques et environnementaux de votre copropriété.

Il maintient la qualité dans le temps de votre immeuble et vous permet de sécuriser la valeur patrimoniale de votre bien.

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété ? Saviez-vous que pour un accompagnement optimal, vous pouvez faire appel à un syndic NF Habitat spécialisé : syndic professionnel de la rénovation énergétique.

Engagé dans la certification NF Habitat, il respecte des exigences supplémentaires à chaque étape du projet de rénovation. Véritable expert dans ce domaine, c’est la garantie pour vous de mener votre projet en toute sérénité !

Notre cabinet est l’une des rares sociétés dans son secteur géographiques avoir entrepris cette démarche.

Comment régler ses problèmes de voisinage ?

Le syndic n’est pas votre interlocuteur, régler ces problèmes n’est pas dans sa mission.

Vous pouvez

- Rencontrer votre voisin à l’origine des troubles

- Partager votre situation avec le conseil syndical ou d’autres voisins dans la même situation

- Faire appel à la Police

- Faire appel au conciliateur de la république de votre lieu de vie.

Partie commune et Partie privative ?

La loi du 10 juillet 1965 fixe une présomption de communauté de divers éléments : gros œuvre, équipements communs, voies d’accès, jardins… Cette énumération ne vaut qu’en cas d’absence ou de contradiction des titres (règlement de copropriété ne se prononçant pas sur la distinction entre les parties privatives et les parties communes par exemple).

Par ailleurs, il est tout à fait possible qu’un règlement de copropriété classe comme partie privative un élément considéré par la loi comme partie commune, et inversement.

Cette distinction une fois établie, il n’est plus possible de revenir dessus, sauf par un vote en assemblée générale à l’unanimité des copropriétaires formant le syndicat.

Il existe deux types de parties communes : les parties générales et les parties spéciales. Cette distinction relève de l’article 4 de la loi de 1965 selon lequel les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement.

Ainsi, dans une copropriété comportant plusieurs bâtiments, il pourra y avoir des parties communes spécifiques à ce seul bâtiment (local à vélos…). La principale conséquence d’une telle distinction est la création de tantièmes généraux et de tantièmes spéciaux pour les copropriétaires qui bénéficient de ces parties spéciales.

La loi de 1965 a également donné une définition de la partie privative. Il s’agit des parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. On peut déterminer l’ensemble des parties privatives en effectuant une comparaison avec les parties communes. Ainsi, tout ce qui n’est pas considéré comme partie commune est une partie privative.

Les parties communes

L’article 3 de la loi de 1965 fait une énumération des parties réputées communes. On pourra retenir notamment les suivantes :

Le sol ;

Les parcs, jardins et voies d’accès ;

Le gros œuvre ;

Les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.

Comme il l’a été dit, le règlement de copropriété peut tout à fait déclarer certains de ces éléments comme étant privatifs. Toutefois, on peut se demander si déclarer, par exemple, privative une partie du gros œuvre présente un quelconque intérêt. En effet, les copropriétaires concernés ne pourront aucunement les abattre ou en disposer comme ils l’entendent puisque, s’ils peuvent user librement de leurs parties privatives, cette jouissance ne peut porter atteinte aux autres copropriétaires. Or, en abattant un mur faisant partie du gros œuvre et considéré comme privatif, le copropriétaire porte atteinte à la solidité de l’immeuble et cause, de ce fait, un préjudice à l’ensemble du syndicat.

Les parties privatives

Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif des copropriétaires. Alors que la loi énumère les parties communes, elle n’en fait rien pour les parties privatives.

Il en ressort que leur détermination se fera, soit dans le règlement de copropriété, soit par comparaison avec les éléments communs (une même partie ne pouvant être à la fois privative et commune).

Ainsi, sont généralement reconnues comme parties privatives :

L’intérieur des appartements, y compris la porte palière, les fenêtres, les volets, les persiennes, les stores, les balustrades et appuis de balcons ;

Les cloisons intérieures qui ne font pas parties du gros œuvre, les portes de communication entre les pièces, les menuiseries intérieures ;

Les parquets et carrelages et, d’une manière générale, les revêtements de sol, à l’exception du gros œuvre ;

Les équipements intérieurs de chaque appartement (baignoire, lavabo…) ;

Les enduits des murs intérieurs et des plafonds (peinture, papier peint…) ;

Les caves, greniers et emplacements de garage ;

Les boîtes aux lettres (même si elles sont placées dans des parties communes).

Là encore, le règlement de copropriété peut très bien modifier cette liste.

Que faire en cas d’un sinistre ?

La première chose à faire en fonction de l’importance de ce dernier est de

- Prévenir votre syndic de copropriété

- Faire une déclaration à sa compagnie d’assurances

- Prévenir les voisins des conséquences de votre sinistres pour leur habitat, ou prendre attache avec eux dans le cadre d’une recherche de fuite

Certains sinistres sont réglés par des conventions entre assureur. Tous les assureurs ne sont pas signataires des conventions.

La convention la plus connue car la plus appliquées est la convention IRSI qui remplacé la convention CIDRE .

La convention IRSI simplifie la gestion des dégâts des eaux et incendies en immeuble. Elle désigne un assureur gestionnaire unique et encadre clairement les démarches d’indemnisation et de recherche de fuite.

Elle s’applique pour des sinistres inférieurs à 5 000 € HT, dans les immeubles d’habitation, même meublés ou inoccupés, à condition que deux assureurs adhérents soient impliqués.

Sont exclus les sinistres dépassant 5 000 €, les locaux professionnels ou certaines infiltrations spécifiques. D’autres conventions comme la CIDE-COP prennent le relais dans ces cas.

L’IRSI se distingue par sa prise en charge des recherches de fuite, sa gestion centralisée et ses deux tranches d’indemnisation, avec ou sans recours entre assureurs selon les montants.

Trouver l’origine d’une fuite peut nécessiter d’ouvrir des murs, casser du carrelage ou inspecter les canalisations. La convention IRSI encadre tout cela. Elle indique qui organise la recherche et qui paie.

En général, c’est l’assureur de l’occupant du local à l’origine de la fuite qui s’en charge. Si le logement est vide, non assuré ou en indivision, c’est l’assureur du propriétaire ou de la copropriété qui prend le relais.

Les frais liés à la recherche, même destructifs, sont pris en charge. Et si vous devez avancer les dépenses, conservez bien tous les justificatifs. La convention prévoit aussi que si aucun assureur n’a encore été désigné, l’assuré peut commander la recherche et se faire rembourser après, à condition de prouver son utilité.

Que contient l’extranet ?

Il contient

- Les assemblées générales (convocation + procès-verbaux)

- Les comptes rendus du CS

- Les comptes rendus des visites trimestrielles ou semestrielles

- Le règlement de copropriété

- Les audits et diagnostics

- Les contrats

- Les plans (si nous en avons)

- Les dossiers gros travaux

- Votre copte de copropriétaire

- Les moyens de paiement

- L’interface signalement

Pour le CS

- Les ordres de services ainsi que les commandes

- Le niveau des dépenses en cours par rapport au budget

- Les états de rapprochement du compte du syndicat

Comment puis-je accéder à mon extranet ?

Se rendre sur le site internet www.regiebouscasse.com, allez sur l’interface client.

Munissez vous adresser à la régie qui vous donnera votre login (déjà présent sur vos appels de fonds) ainsi que votre mot de passe de base. Connectez vous et changer votre mot de passe personnalisé.

N’oubliez pas de vérifier que les coordonnées postales, téléphoniques mail soient bien à jour.

Quels sont les moments importants de la copropriété tout au long de l’année ?

LES VISITES TRIMESTRIELLES

Le cabinet de se déplace chaque trimestre sur votre copropriété, sur la base d’un calendrier fixé et affiché dans les parties communes pour l’année qui commence. Cet affichage se faite généralement lors de la dernière visite de l’année soit à l’automne.

Cette visite donne lieu à un rapport de visite qui est porté à la connaissance des copropriétaires via l’extranet.

Ce rapport permet un syndic d’entamer des actions nouvelles, de suivre celles qui n’ont pas abouties, de contrôler les petites interventions de la période passée. Elles permettent de voir l’évolution de la copropriété et d’anticiper au mieux les futurs problèmes.

Ces visites sont ouvertes à tous les habitants de la copropriété quelque soit leur statut, et leurs durées dépendant de l’importance de la copropriété et des problèmes rencontrées.

Pour cette raison, les heures affichées peuvent varier de 15 minutes.

Pour les immeubles de moins de 20 lots principaux que nous gardons en syndic, les visites sont semestrielles.

CONSEIL SYNDICAL

Les réunions du conseil syndical, bien que réunissant seulement les membres sont ouvertes aux copropriétaires, ces derniers ne pourront pas prendre part aux votes. De principe, c’est le syndic ou le conseil syndical qui invite les copropriétaires désireux de venir y assister.

En fonction de l’importance de votre copropriété et des sujets auxquels elle fait face, ces conseils durent plusieurs heures, et peuvent se tenir plusieurs fois par an.

AG

C’est l’événement annuel obligatoire. Toutes les grandes décisions sont prises lors de cette réunion. Elle se tient soit au cabinet du syndic gracieusement ou dans une salle louée pour l’occasion.

Chaque année l’assemblée générale :

- Valide les comptes annuels (l’assemblée générale n’est pas le moment de la vérification de ceux-ci)

- Définit le budget des charges courantes qui serviront de base au calcul des appels de fonds. Le syndic ne peut pas changer le budget pendant l’année.

- Désigne le syndic et les membres du conseil syndical.

- Approuve les travaux

- Donne ou non son accord aux autorisations demandées par un copropriétaire

Combien coute un syndic ?

Beaucoup de paramètre rentre en jeu :

- L’importance de votre copropriété : nombre de lots, superficie

- Les éléments d’Equipment communs et les services dédiées à votre copropriété.

- Les difficultés passées, mais également la situation de votre copropriété : tenue comptable, contentieux, procès…

- Les dossiers à engager notamment les travaux.

Au cabinet, nous ne gérons pas de copropriétés de moins de 20 Lots principaux, sauf dans le 9eme arrondissement.

Une visite préalable avec un ou plusieurs membres du conseil syndical de nos services est nécessaire pour l’établissement d’un devis par notre cabinet.

Est-ce que tout le monde peut être syndic ?

Oui et non

NON. un syndic professionnel doit répondre à certaines exigences

- Être titulaire d’une carte professionnelle octroyée par la CCI du lieu d’exercice. Cette carte est attribuée suivant certaines exigences notamment de diplôme.

- Une assurance garantissant les fonds déposés par la clientèle.

- Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle. (RCP)

Durant tout son parcours professionnel le syndic et ses équipes ont l’obligation de se former au minimum 42 heures par période triennale.

OUI, si vous êtes syndic bénévole. Les obligations ne sont pas les mêmes que pour les professionnels. Il vous faudra juste avoir le statut de copropriétaire.

Quels sont les organes de décision en copropriété ?

Syndic

Le syndic de copropriété remplit plusieurs missions essentielles, réparties en trois volets principaux : gestion administrative, gestion technique et gestion financière.

La gestion administrative

Le syndic exécute les décisions prises lors des assemblées générales et veille au respect du règlement de copropriété. Il est chargé de la conservation des documents relatifs à la copropriété et de la mise à jour de la liste des copropriétaires. Il convoque les assemblées générales au moins une fois par an et soumet au vote certaines décisions importantes telles que la réalisation de travaux ou la souscription d’assurances. Il représente également le syndicat en justice, et communique avec les copropriétaires.

La gestion technique

Le syndic gère l’immeuble en s’assurant de sa conservation, de son entretien, et de la gestion des réparations courantes et urgentes. Il conclut, au nom du syndicat, des contrats nécessaires à la vie de la copropriété (assurances, fourniture de combustible, recrutement de personnel). Il tient également à jour le carnet d’entretien de l’immeuble et fournit aux copropriétaires des informations sur les charges liées à l’énergie.

La gestion financière et comptable

Le syndic établit le budget prévisionnel en collaboration avec le conseil syndical, présente les comptes et assure la comptabilité du syndicat, notamment en garantissant la transparence de la situation de chaque copropriétaire. Il adresse aux copropriétaires les appels de fonds correspondant au paiement des charges. Il est également responsable de l’ouverture d’un compte bancaire séparé pour la gestion des fonds de la copropriété et des travaux, conformément aux obligations légales.

Le conseil syndical

Le conseil syndical est composé de membres élus par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs conjoints, partenaires liés par un PACS, ascendants ou descendants.

Les membres du conseil syndical ne sont pas rémunérés. Ils sont élus pour un mandat qui ne peut excéder trois ans, renouvelable.

Le conseil syndical est composé de membres élus de la copropriété. Il coordonne les relations entre le syndic et les copropriétaires, et exerce une mission consultative, d’assistance et de contrôle du syndic.

La constitution d’un conseil syndical est en principe obligatoire. Toutefois, dans les petites copropriétés, le conseil syndical est facultatif.

Le conseil syndical a principalement un rôle d’assistance. Il contrôle la gestion du syndic, notamment :

- La comptabilité du syndicat ;

- La répartition des dépenses ;

- Les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et contrats ;

- L’élaboration du budget prévisionnel.

Il peut également consulter toutes les pièces ou documents relatifs à la gestion administrative de la copropriété (par exemple, les contrats d’entretien ou les justificatifs des charges de l’immeuble).

C’est le règlement de copropriété ou, à défaut, l’assemblée générale, qui fixe l’organisation et le fonctionnement du conseil syndical.

Le conseil syndical peut solliciter l’avis de toute personne de son choix. Par exemple, il peut faire appel à un expert ou à un comptable pour obtenir des conseils techniques sur des travaux concernant la chaudière collective ou l’ascenseur.

Le syndicat des copropriétaires

Il est composé de tous les copropriétaires d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier. Il est responsable des parties communes de l’immeuble et prend des décisions dans l’intérêt du bien et de ses occupants Il se réunit une fois par an.

Les questions Administration de biens

Mon propriétaire vient de m’adresser un congé avec un préavis de 6 mois. Si je quitte le logement avant l’expiration du bail, dois-je continuer à payer le loyer ?

Vous pouvez quitter les lieux sans préavis. Cependant, il faudra nous prévenir quelques jours à l’avance afin que nous puissions mettre en place votre état des lieux. Nous informer bien en amont, nous permettra de mieux vous accompagner dans votre départ du logement.

Puis-je m’adresser directement au syndic, sans passer par votre cabinet ou le propriétaire ?

Il est préférable que nous nous chargions de porter à la connaissance du syndic votre demande ou lui signaler ce que vous avez constaté. Cette mission est au cœur de notre métier de mandataire.

Ne vous adressez pas directement au propriétaire, ce dernier ayant choisi de déléguer cette mission à son administrateur de biens.

Par ailleurs, le syndic n’intervient pas dans le domaine des problèmes de voisinage, ou de nuisances sonores.

Que se passe-t-il en cas de décès du locataire ?

Dans tous les cas, les ayants droit doivent envoyer l’acte de décès au propriétaire, car c’est la date de décès qui fait foi.

En cas de location nue (ou vide)

Si le locataire défunt vivait seul

Le bail de location est résilié de plein droit, sans préavis, à la date du décès. Les héritiers doivent vider le logement pour le restituer. Aucun délai légal ne s’applique, mais environ deux mois sont nécessaires pour laisser le temps à la famille. Attention, le bailleur n’a pas le droit de vider le logement lui-même.

Entre la date du décès et la remise des clés, le bailleur peut facturer à la famille une indemnité d’occupation à hauteur du loyer perçu. Il est donc dans l’intérêt des proches de libérer le logement rapidement. Ils doivent aussi résilier les contrats d’abonnement (eau, électricité, etc.), s’acquitter des charges impayées s’il y en a et les éventuelles dégradations relevées sur l’état des lieux de sortie. Pour couvrir ces frais, le bailleur peut conserver le dépôt de garantie, en partie ou en totalité.

Si le locataire ne vivait pas seul

Si le locataire était marié, son conjoint est de fait cotitulaire du bail et peut rester vivre dans le logement.

D’autres personnes peuvent bénéficier du transfert de bail, à condition de prouver qu’elles vivaient avec le défunt depuis au moins un an à la date du décès, comme le précise l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :

- Les descendants (enfants ou petits-enfants)

- Le partenaire pacsé ou le concubin notoire

- Les ascendants (parents, grands-parents)

- Une personne à charge

Pour obtenir le transfert de bail, le bénéficiaire doit le demander au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception et fournir un justificatif prouvant son lien avec le défunt.

Le bail se poursuivra alors aux mêmes conditions.

À noter : le bailleur ne peut pas s’opposer au transfert du bail. De plus, transfert de bail ne signifie pas transfert de dettes. En cas de loyers impayés par le défunt, le nouveau locataire n’en est pas redevable. En revanche, s’il est l’héritier du défunt, ces charges entrent dans la succession.

En cas de location meublée

Un logement meublé est réglementé par l’article 1742 du Code civil. Le bail ne s’arrête pas au décès du locataire, mais est transféré automatiquement à ses héritiers. Ces derniers bénéficient donc du maintien dans les lieux. S’ils souhaitent notifier la fin du bail, ils envoient une lettre de résiliation par recommandé avec accusé de réception au propriétaire. Ils doivent respecter le délai de préavis et le paiement des loyers et des charges locatives jusqu’à l’état des lieux de sortie.

Que doit faire le bailleur si le logement n’est pas vidé ?

Que le locataire vive seul ou non, si personne ne vide le logement après son décès, le bailleur doit obtenir une autorisation pour retirer les meubles afin de le remettre à la location. Pour cela, deux possibilités :

- Contacter le service des Domaines auprès de la préfecture. Un curateur sera missionné pour faire l’inventaire des biens qui seront vendus pour le compte de l’État.

- Saisir le tribunal d’instance qui fera intervenir un huissier de justice pour dresser la liste des meubles et obtenir l’autorisation de les faire enlever pour les stocker dans un garde-meuble. Le bailleur sera ensuite remboursé des frais de déménagement et de stockage.

Cette situation entraîne une longue procédure (entre 4 et 6 mois).

Dans quel délai le bailleur doit-il me rembourser mon dépôt de garantie ?

Le délai et de 1 mois.

Cependant, Si le locataire quitte votre logement avant l’arrêté des comptes de charges de copropriété, l’administrateur de biens peut conserver une partie du dépôt de garantie. Ce montant ne peut pas excéder plus de 20% du dépôt de garantie. Le cabinet devra restituer le montant retenu au locataire dans le mois suivant l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale.

Quelles sont les modalités pour déposer un préavis ?

Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.

En location vide comme en location meublée le congé donné par le locataire doit être notifié :

- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

- ou signifié par acte d’huissier.

Depuis la loi ALUR (pour la location vide) et la loi Macron (pour la location meublée), il peut également être remis en main propre contre récépissé ou émargement

Pour l’envoi du congé en recommandé, le délai de préavis est décompté à partir de la date de réception de la lettre de congé par le propriétaire.

Lorsqu’il existe plusieurs locataires et que l’ensemble des locataires veut résilier le bail, leurs volontés individuelles doivent être exprimées de manière non équivoque pour le bailleur. Dans la pratique, les locataires mariés n’adressent qu’une seule lettre recommandée avec accusé de réception à leur bailleur.

En cas de congé donné par le mari seul, suivi d’un second congé, notifié en commun, c’est ce dernier congé qui marque le point de départ du préavis de trois mois.

Contrairement au bailleur qui doit indiquer le motif de la reprise du logement et de son non-renouvellement dans son congé, le locataire n’a aucune obligation de motiver son départ.

Sauf en en location vide, le locataire bénéficie d’un délai réduit de préavis, il doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi du congé.

- En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;

- si son état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile

- s’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).

- dans les zones tendues, le temps de vacances dans ces zones étant très faible ;

- pour les locataires bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;

- pour les locataires attributaires d’un logement social.

Quelles réparations et charges ai-je à payer en tant que locataire ?

Ascenseurs et monte-charge

Les dépenses liées au fonctionnement de l’ascenseur, et récupérables auprès du locataire, sont les dépenses suivantes :

- Électricité

- Exploitation de l’appareil (visite périodique, nettoyage, examen semestriel des câbles, tenue d’un dossier par l’entreprise d’entretien mentionnant les visites techniques, incidents)

- Fourniture de produits ou petits matériel d’entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires, lampes d’éclairage de la cabine)

- Menues réparations de la cabine (changement boutons d’envoi, paumelles de portes), des paliers (ferme portes mécaniques, électriques ou pneumatiques) et des fusibles.

À savoir

Le contrôle technique à réaliser tous les 5 ans n’est pas une charge récupérable.

Eau froide, eau chaude et chauffage collectif

Les dépenses liées à l’eau ou au chauffage, et récupérables auprès du locataire, sont les dépenses suivantes :

- Eau froide et chaude de l’ensemble des occupants

- Eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes, y compris la station d’épuration

- Eau nécessaire à l’entretien courant des espaces extérieurs

- Produits nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au traitement de l’eau

- Fourniture d’énergie quelle que soit sa nature

- Exploitation des compteurs généraux et individuels et à l’entretien des épurateurs de fumée

- Réparation des fuites sur joints.

Installations individuelles

Concernant les installations individuelles, les dépenses récupérables auprès du locataire sont les dépenses suivantes :

- Chauffage et production d’eau chaude

- Distribution d’eau dans les parties privatives (contrôle des raccordements, réglage de débit et températures, dépannage, remplacement des joints cloches des chasses d’eau).

À savoir

L’électricité utilisée par le locataire dans le logement loué doit être payée par le locataire lui-même (chaque locataire doit souscrire un abonnement auprès d’une entreprise distributrice).

Parties communes intérieures

Les dépenses liées aux parties communes de l’immeuble, et récupérables auprès du locataire, sont les dépenses suivantes :

- Électricité

- Fourniture de produits d’entretien (balais et sacs nécessaires à l’élimination des déchets) et de produits de désinsectisation et désinfection

- Entretien de la minuterie, des tapis, des vide-ordures

- Réparation des appareils d’entretien de propreté tels que l’aspirateur

- Frais de personnel d’entretien.

Espaces extérieurs

Concernant les espaces extérieurs, les dépenses récupérables auprès du locataire sont les dépenses suivantes :

- Voies de circulation

- Aires de stationnement

- Abords des espaces verts

- Équipements de jeux pour enfants.

Taxes et redevances

Les dépenses restant à la charge du locataire sont notamment les dépenses suivantes :

- Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères

- Taxe de balayage

- Redevance assainissement.

Employé d’immeuble, gardien ou concierge

Sous certaines conditions, le salaire de l’employé d’immeuble, ou gardien, ou concierge, fait partie des charges récupérables auprès du locataire.

Le propriétaire est-il obligé de faire les travaux que je demande ?

Le bailleur doit entretenir la chose pour permette l’usage pour lequel le bien a été loué. Il est également tenu des réparations, autres que celles locatives citées à l’article 1754 du code civil (C. civ., art. 1719 et 1720).

Lorsque le propriétaire ne fait pas les travaux dont il a la charge, et qu’en conséquence un dommage apparaît, le locataire doit en avertir le propriétaire.

Si, malgré cet avertissement, le propriétaire ne fait pas le nécessaire, le locataire doit le mettre en demeure d’exécuter ses obligations. Pour cela, il doit lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire peut utiliser un modèle de document :

Réclamer au propriétaire de faire les grosses réparations qui sont à sa charge

Si, 2 mois après l’envoi de cette lettre, le propriétaire et le locataire ne sont pas parvenus à un accord, ou si le propriétaire n’a pas répondu, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation (CDC) ou le conciliateur de justice, avant de saisir le juge. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement. Cette étape de conciliation est obligatoire, pour pouvoir ensuite saisir le juge, lorsque le litige est inférieur ou égal à 5 000 €.

Si le juge estime que les travaux font partie des obligations du propriétaire, il peut contraindre le propriétaire à faire les travaux. Mais il peut aussi autoriser le locataire à faire les travaux et charger le propriétaire de rembourser le locataire.

Le juge peut en outre accorder au locataire des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Quelles sont les retenues pouvant grever mon dépôt de garantie ?

La dégradation locative trouve sa définition dans l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’agit de toute dégradation causée par le locataire qui n’entretient pas ou néglige le lieu d’habitation qu’il loue.

La liste des réparations qui incombent au locataire figure en annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987.

La négligence locative peut également être source de retenue

Constituent des exemples typiques de négligences locatives :

- Murs jaunis par le tabac ;

- Douches bouchées par des cheveux non nettoyés ;

- Frigo laissé sale ou moisi à la sortie ;

- Tapisseries arrachées ;

- Parquet détérioré par de l’eau stagnante.

- Ménage de l’appartement non ou mal réalisé.

La vétusté ne peut être retenue.

Tandis que la dégradation locative renvoie à tout ce qui est causé par un manque d’entretien ou par la négligence du locataire, la vétusté renvoie à l’usure normale du bien par l’effet du temps. À la différence de la vétusté, la dégradation locative suppose une négligence ou un manque d’entretien.

Le locataire n’est pas responsable en cas de force majeure , ou d’un vice de construction.

Il s’agit donc de dégradations causées par une négligence, une absence d’entretien, ou un usage anormal du logement ou de ses équipements.

Dès lors, le locataire peut se voir imputer les travaux en matière de :

- Portes et fenêtres (ouvertures) concernant notamment les poignées, les serrures ou encore le graissage des gonds ;

- Murs, sols et plafonds concernant le rebouchage des trous, le nettoyage des traces ou le remplacement des lames de parquet abîmées ;

- Sanitaires (détartrage des WC, changement de flexible, remplacement des joints) ;

- Plomberie (dégorgement des canalisations, remplacement des clapets) ;

- Électricité (remplacement d’ampoules, interrupteurs, fusibles) ;

- Espaces extérieurs (taille des haies, tonte, enlèvement de mousse sur les terrasses).

- Sanitaire : Nettoyage de tout l’appartement par une société spécialisée.

Ai-je le droit de peindre mon logement de la couleur de mon choix ?

Toute modification substantielle du logement doit recevoir l’accord préalable du bailleur.

Si ce dernier n’a pas été prévenu , il peut demander la remise en état initial de la surface peinte.

Est-il nécessaire de souscrire une assurance habitation ?

En tant que locataire d’un logement loué avec un bail d’habitation (y compris un bail mobilité), vous avez l’obligation de souscrire un contrat d’assurance habitation.

Pour le locataire d’un bail d’habitation (ou un bail mobilité), seule la garantie des risques locatifs est obligatoire. La garantie des risques locatifs concerne les dommages causés au logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux.

Attention, cette garantie ne concerne que les dommages causés au logement loué. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient être causés aux voisins, si le sinistre s’étend au-delà du logement loué. Pour couvrir ces dommages, vous devez souscrire la garantie recours des voisins et des tiers. Cette garantie est facultative.

La garantie des risques locatifs ne couvre pas non plus vos biens personnels, qui pourraient être endommagés lors d’un sinistre. Pour garantir vos biens, vous devez souscrire une assurance complémentaire, couramment nommée multirisques habitation. Cette assurance est facultative.

Que signifie se porter caution solidaire, quelle est la durée de cet engagement ?

Dans le cadre d’un bail, la caution est une tierce personne qui se porte garante en cas de loyers impayés ou de toutes autres dettes locatives. La caution peut être un membre de la famille ou un ami par exemple.

Quand la caution est « solidaire », cela signifie que le bailleur peut, en cas d’impayés, se tourner directement vers la caution pour réclamer le paiement des impayés. Sans même chercher à savoir si le locataire peut ou non payer (= est solvable). Alors que dans le cadre de la caution simple, le bailleur doit d’abord poursuivre le locataire avant de pouvoir se retourner vers la caution.

Une caution solidaire implique un engagement renforcé de la part du garant. Le garant et le locataire sont autant responsables l’un que l’autre des dettes locatives envers le bailleur.

Les dettes locatives peuvent naître de loyers impayés, de charges impayées, d’intérêts de retard non payés ou bien de frais de dégradation du logement imputables au locataire.

Dois-je conserver mes quittances de loyer, mon bail ?

Oui mais vos avez accès à toute la comptabilité de votre logement depuis notre extranet.

A quoi sert une quittance de loyer ?

Une quittance de loyer est un document qui atteste que vous avez payé intégralement le loyer et les charges. Le propriétaire ou l’agence immobilière ou le bailleur social doit vous remettre gratuitement une quittance de loyer, lorsque vous lui en faites la demande.

Elle peut également vous servir pour des démarches administratives et pour trouver un nouveau logement.

Est-il possible de compléter l’état des lieux d’entrée ?

Le locataire peut demander au propriétaire de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

Comment est calculée la révision des loyers ?

Le calcul consiste à faire l’opération suivante : Nouveau loyer = loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente. Exemple : Un bail signé en métropole le 20 juillet 2024, et fixant le loyer mensuel à 600 €, peut être révisé le 20 juillet 2025.

A quoi sert un état des lieux ?

Il s’agit d’acter la situation du bien avant la mise en location et juste après le départ du locataire.

La comparaison entre les deux actes va permettre de quantifier d’éventuels désordres dont le locataire est responsable.

En cas d’absence d’état des lieux, le locataire est considéré avoir reçu le bien en bin état de réparations locatives.

Ils se font généralement à l’amiable mais ils peuvent être réalisés par huissier.

Dans quel délai, j’obtiendrais une réponse ?

Cela dépend de la complexité de votre dossier, du bien sélectionné et de la rapidité du propriétaire à nus répondre. Ma réponse est généralement de 2à 5 jours, mais elle peut être ramené à 48 heures pour un dossier simple.

En cas de validation de votre dossier, notre service location prendra attache avec vous pour vous accompagner tout au long de votre rentrée dans les lieux, puis pendant la durée de votre occupation.

Comment sont sélectionnés les dossiers de candidature ?

Nous constatons un nombre croissant de demande pour une baisse croissante ou stagnante de bien à louer. Cet état de de fait contraint à choisir le meilleur dossier.

Le meilleur dossier financier n’est pas forcément celui retenu, même si sur cette partie nous souhaitons que le loyer ne représente pas plus 1/3 de vos revenus réels. D’autres critères apparaissent : le statut familial du locataire (en adéquation avec le bien recherché), les demandes particulières, l’honnêteté et la transparence des documents joints.

Par ailleurs, nous demandons très souvent l’avis du propriétaire.

Comment constituer mon dossier de candidature ?

A. – Une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie du titulaire parmi les documents suivants :

- Carte nationale d’identité française ou étrangère.

- Passeport français ou étranger.

- Permis de conduire français ou étranger.

- Document justifiant du droit au séjour du candidat à la location étranger, notamment, carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

B. – Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :

- Trois dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges.

- Attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé au titre de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles.

- Attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile.

- Dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.

C. – Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :

- Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonctions envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

- L’extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois pour une entreprise commerciale.

- L’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan.

- La copie du certificat d’identification de l’Insee, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant.

- La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale.

- Toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels.

- Carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours.

D. – Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :

- Le dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire.

- Trois derniers bulletins de salaires.

- Justificatif de versement des indemnités de stage.

- Les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées.

- Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur.

- Attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement.

- Avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers.

- Titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière.

- Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

Liste des pièces justificatives pouvant être exigées de leurs cautions

A. – Pour les cautions personnes physiques, une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie du titulaire parmi les documents suivants :

- Carte nationale d’identité française ou étrangère ;

- Passeport français ou étranger ;

- Permis de conduire français ou étranger ;

B. – Pour les cautions personnes morales les deux justificatifs :

- Extrait K bis original de moins de trois mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant de l’existence légale de la personne, faisant apparaître le nom du responsable et l’adresse de l’organisme ainsi que la preuve qu’une déclaration a été effectuée auprès d’une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

- Justificatif d’identité du représentant de la personne morale figurant sur l’extrait K bis ou les statuts.

C. – Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :

- Dernière quittance de loyer.

- Facture d’eau, de gaz ou d’électricité de moins de trois mois.

- Attestation d’assurance logement de moins de trois mois.

- Dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.

D. – Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :

- Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonctions envisagée et le cas échéant la durée de la période d’essai.

- L’extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois pour une entreprise commerciale.

- L’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan.

- La copie du certificat d’identification de l’Insee, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant.

- La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale.

- Toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels.

E. – Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :

- Dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire.

- Titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière.

- Trois derniers bulletins de salaires.

- Les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées.

- Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur.

- Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

Dois je souscrire une PNO assurance Propriétaire non occupant ?

L’assurance propriétaire non-occupant est une assurance dédiée à la protection d’un logement qui n’est jamais occupé par son propriétaire. Il peut s’agir d’un bien vacant, loué ou occupé par un tiers à titre gratuit

Cette assurance est obligatoire pour les biens situés en copropriété, et notamment la garantie responsabilité civile.

L’assurance propriétaire non-occupant permet aux propriétaires de se protéger aussi bien des dommages causés aux voisins que de ceux causés par ces derniers. Il peut aussi protéger le bien des risques extérieurs, comme les dégradations ou les catastrophes naturelles. Elle vient donc en complément de l’assurance habitation souscrite par le locataire.

Au-delà de la garantie responsabilité civile ou des dommages causés par des tiers, cette assurance permet de se protéger des différents risques locatifs, à savoir, les dégradations ou les loyers impayés.

Suis-je couvert en cas de vacance locative ?

Sous certaines réserves, vous pouvez souscrire à cette assurance complémentaire à la GLI. Nous ne la recommandons pas pour les biens situés dans LA METROPOLE DE LYON.

La garantie des loyers prend-elle en charge les dégradations immobilières ?

Dégradations causées par le locataire et dûment constatées à la reprise des lieux par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement ; ainsi que la perte pécuniaire consécutive au temps imparti pour la remise en état des lieux.

Comment fonctionne une assurance loyers impayés ?

Elle permet de substituer le locataire défaillant ainsi que sa caution, elle n’évite pas le procès mais elle rend cette période plus tolérable car l’assureur va prendre en charges :

FRAIS DE CONTENTIEUX : Frais engagés en vue de la récupération des loyers impayés ou de l’instruction d’un litige, tels que : frais d’huissiers de ; justice, frais d’avocat, frais d’organisme de recouvrement etc.

FRAIS DE PROCEDURE D’EXPULSION : Frais engagés en vue de la réparation de dommages matériels pour ouverture des locaux, frais d’utilisation de la force publique, frais de déménagement et de garde-meubles, etc.

IMPAYÉ : L’impayé est constitué dès lors que le montant restant dû par le locataire est supérieur ou égal à deux mois de loyer. Le premier terme impayé est le mois de loyer, charges et taxes, qui n’a pas été intégralement payé par le locataire au plus tard le 15 du mois suivant son exigibilité. Le point de départ du premier terme impayé est le 1er jour du mois pour les termes à échoir et le 1er jour du mois suivant pour les termes échus.

PROTECTION JURIDIQUE : La protection juridique du bailleur pour tous les litiges nés du contrat de bail et autre que le recouvrement des loyers et les détériorations immobilières .

Prenez contact avec nous pour en savoir plus.

Les questions Transactions

Qu’est-ce que le PLU ?

Le Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) a été approuvé par le conseil de la Métropole le 13 mai 2019. Il distingue les zones qui doivent rester naturelles de celles constructibles et ce que l’on peut y construire : des habitations, des commerces et de l’artisanat, des industries, des bureaux…

Le PLU-H a fait l’objet de quatre modifications, de trois modifications simplifiées, de neuf mises en compatibilité, de neuf mises à jour et d’une abrogation.

Pour connaître le zonage de votre bien : Plan Local d’Urbanisme de la Métropole de Lyon

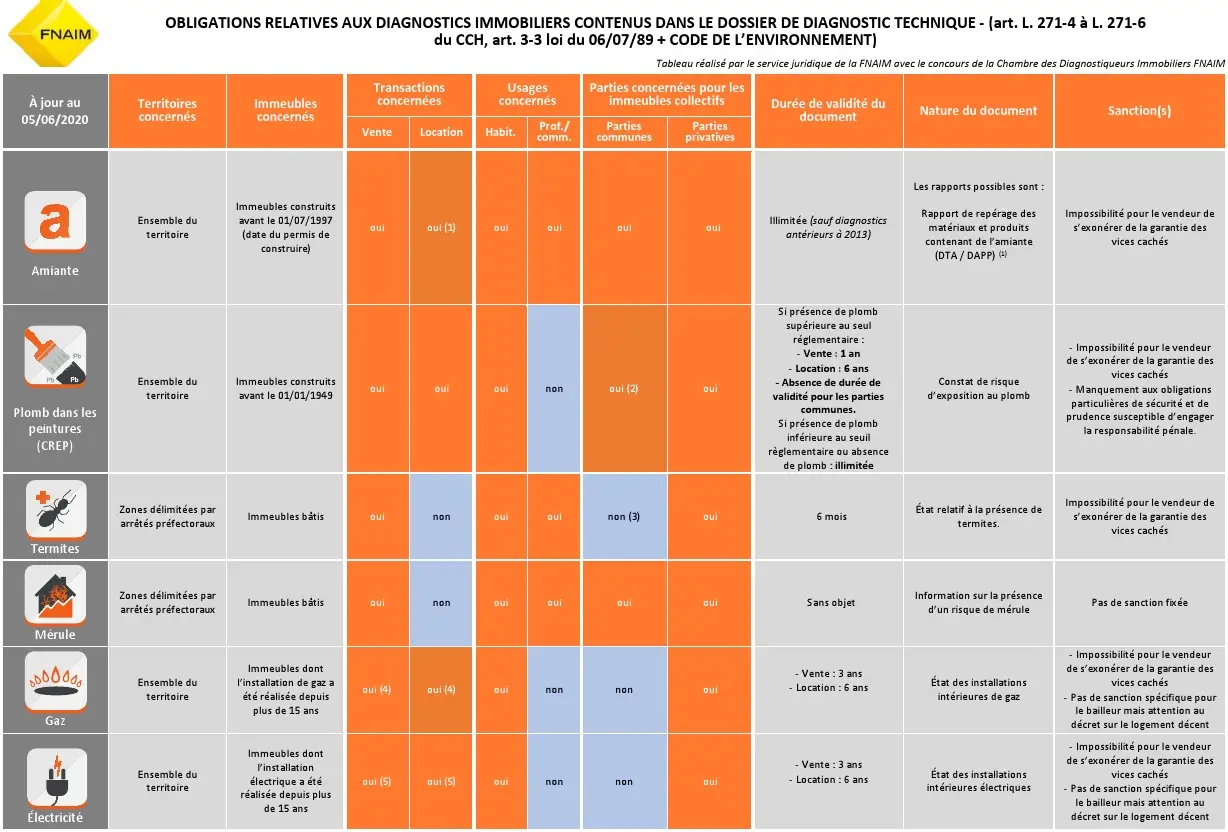

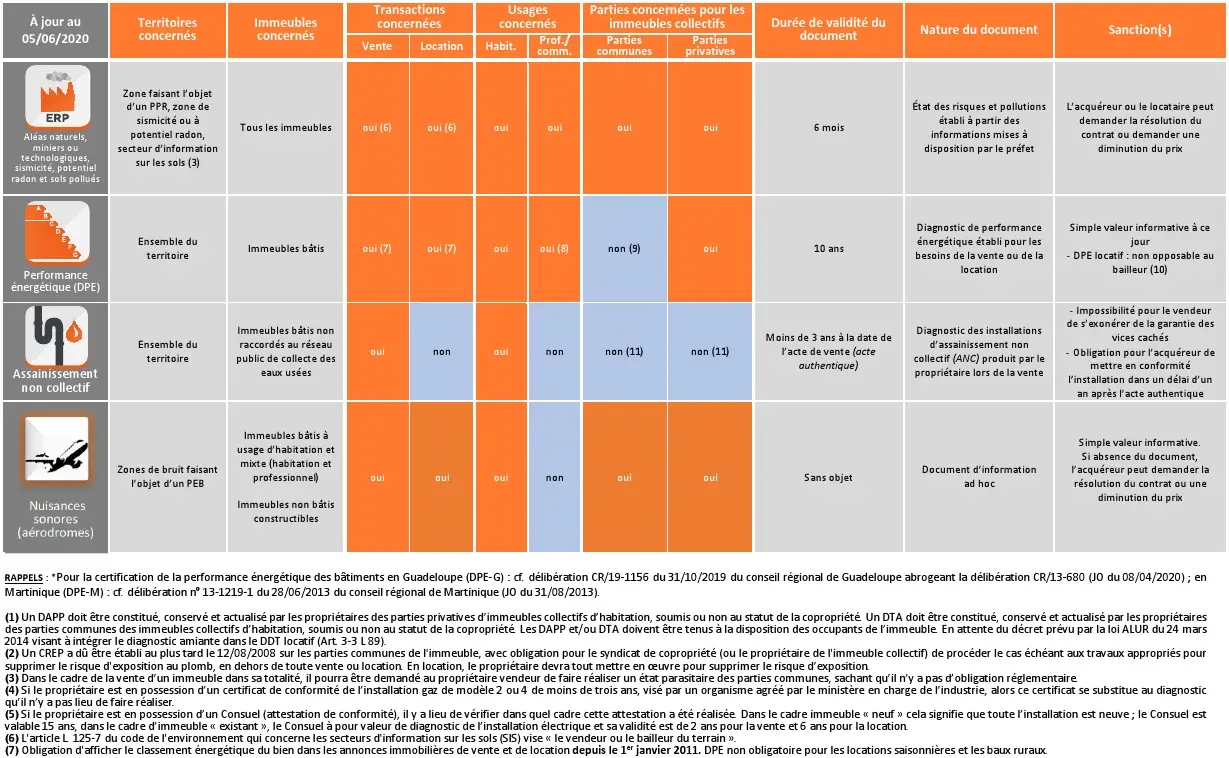

Quels sont les diagnostics obligatoires ?

Qu’est ce que le DSB ou Diagnostic Structurel des Bâtiments ?

Le décret n° 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs.

Il crée les articles R126-43-1 à R126-43-16 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH).

Le décret précise que les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet d’un diagnostic structurel, en application de l’article L. 126-6-1, sont délimités par délibération du conseil municipal (Art. R. 126-43-1).

La délibération du conseil municipal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres délimités par la commune ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

Chaque syndic de copropriété est tenu de notifier aux copropriétaires cette délibération dans les conditions prévues par l’article 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

A défaut de pouvoir notifier la délibération aux propriétaires ou aux syndics des copropriétaires dans les conditions prévues par les alinéas précédents, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé le bâtiment, ainsi que par affichage sur la façade du bâtiment (Art. R. 126-43-2).

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’un bâtiment d’habitation collectif soumis à l’obligation d’établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce diagnostic par une personne qui justifie des compétences et garanties. Il en transmet le rapport à la commune au plus tard dix-huit mois à compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal ou de la date la plus tardive de l’affichage.

Lorsque, il est satisfait à l’obligation de réaliser le diagnostic structurel du bâtiment par l’élaboration, par une personne justifiant des compétences et garanties, du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la transmission de ce projet de plan est faite dans le même délai (Art. R. 126-43-3).

Le décret précise que dans le cadre de sa mission, la personne réalisant le diagnostic structurel effectue une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et établit un rapport sous format numérique.

Aux termes du nouvel R. 126-43-11 du CCH le rapport de diagnostic structurel contient au moins les informations suivantes :

Les noms, qualités et coordonnées de la personne physique ayant réalisé le diagnostic et ceux des intervenants, les informations relatives au contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;

La localisation géographique de l’immeuble et son implantation, notamment sa situation sur la parcelle et les cas de mitoyenneté ;

La description du bâtiment notamment le type de construction, l’année de construction, le nombre d’étages, la présence d’un sous-sol et la superficie ;

La description des éléments structurels diagnostiqués et des désordres observés ;

La description des derniers travaux réalisés sur l’immeuble et l’analyse de leur impact éventuel sur la stabilité et la solidité du bâtiment.

Le cas échéant, le rapport comporte également :

- Les investigations complémentaires recommandées ;

- Les recommandations des mesures de sécurisation du bâti avant la réalisation des travaux ;

- Les recommandations des travaux à réaliser sous la forme d’une liste hiérarchisée.

A noter : lorsque le maire fait réaliser d’office le diagnostic structurel du bâtiment d’habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, les frais engagés par la commune sont recouvrés comme en matière de contributions directes à son profit (Art. R. 126-43-11).

Le texte entre en vigueur dès le 15 août 2025.

Quels sont les documents à fournir pour une vente ?

Une transaction immobilière est un acte complexe et les documents obligatoires pour vendre un bien sont nombreux. Vous devrez notamment fournir :

- L’ensemble des diagnostics obligatoires : amiante, assainissement, diagnostic de performance énergétique, état des risques naturels et technologiques, installations électriques et installation de gaz, loi Carrez, plomb, termites, état parasitaire, piscine.

- Le titre de propriété

- Le règlement de copropriété

- La taxe foncière

Pour un appartement au sein d’une copropriété :

- Le règlement de copropriété

- Les 3 derniers procès-verbaux d’Assemblées Générales

- L’état de vos comptes au sein de la copropriété, établissant notamment les montants du fonds de roulement et des avances pour provision- Pr état daté à demander au syndic.

- L’état daté

- L’état descriptif de division

- Le PPT si votre copropriété y est soumise.

Pour une maison individuelle de moins de 10 ans :

- Le permis de construire

- La déclaration d’achèvement des travaux

- Le certificat de conformité

- La non-opposition de la mairie

En plus des documents obligatoires présentés ci-dessus, votre acheteur appréciera que vous lui fournissiez les documents suivants :

- Les factures d’entretien pour la chaudière, la piscine etc.

- Les relevés de compteur au moment de signer votre acte

- Les factures de gaz et d’électricité

- Les factures de ramonage de la cheminée

Rappelons que la loi du 9 avril 2024 dite « Habitat dégradé » a inséré dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) l’article L.126-6-1 qui permet aux communes de définir des secteurs géographiques dans lesquels les « bâtiments d’habitation collectifs », devront faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’une obligation de réalisation d’un diagnostic structurel du bâtiment (Cf. brève du 7 juin 2024).

Sont concernés par cette obligation tous les immeubles, qu’ils soient en monopropriété ou en copropriété, dès lors qu’ils comportent plus de deux logements.

Pour entrer en vigueur, cette mesure nécessitait la parution d’un décret d’application. Celui-ci est paru au journal officiel du 14 août 2025.

Que comprennent les honoraires d’agence immobilière ?

Les frais d’agence représentent la rémunération de l’agence immobilière qui a conduit un dossier à bonne fin. Ces honoraires doivent couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement de l’agence pendant la totalité du processus de vente ainsi que sa propre rémunération.

Les frais d’agence couvrent notamment :

- L’estimation réalisée en amont de la transaction

- L’accompagnement spécifique pour ls biens E/F/G/H

- L’aide à la constitution du dossier de vente

- La prise de photo et la rédaction de l’annonce

- Les frais de communication engagés pour la promotion du bien

- L’ensembles de visites du bien à vendre

- La négociation commerciale avec les acquéreurs

- L’analyse du plan de financement des acquéreurs

- Le suivi pour le montage du dossier de vente

- Les multiples échanges avec les notaires

- Toutes les démarches administratives jusqu’à la signature de l’acte de vente

Quel est le délai de vente d’un apparemment ?

La moyenne française est de 100 à 120 jours.

Toutefois, ce délai théorique est à nuancer, en fonction de :

- Typologie du bien (maison ou appartement)

- Dynamisme de la localisation du bien

- Prix de vente

- Critères du bien

Comment estime-t-on les biens ?

Estimer un appartement est une tâche plus complexe qu’il n’y paraît. Cela ne suffit pas de multiplier le prix au m2 observé dans le secteur dans lequel se trouve votre bien par sa surface. De nombreux critères viennent tempérer ou renforcer le prix de votre bien.

Parmi les plus évidents, vous trouverez :

- Bien éco rénovés ou construits de manière durable

- présence d’un extérieur : balcon, terrasse ou rez-de-jardin

- luminosité

- proximité avec les commerces, des écoles et des transports

- isolation sonore

- ascenseur

- charme

Jardin ou piscine

Un bien sous-estimé se vendra vite mais représentera un manque à gagner préjudiciable, tandis qu’un bien surestimé aura tendance à :

- recevoir trop peu de visites

- se révéler décevant pour ses visiteurs

- rester longtemps en vente, incitant alors les potentiels acquéreurs à négocier plus durement

- son prix.

Voilà pourquoi il est primordial de faire estimer précisément son bien par un professionnel de l’immobilier. Arrivant en tout début de processus, cette étape est cruciale pour le bon déroulé du reste de la transaction.